Inspiré par un documentaire à la télé sur la vie de Berthe Morisot, je me suis mis à méditer sur le rapport entre l’art et la théologie, les deux exprimant le sublime de l’être humain.

J’ai hésité à savoir s’il fallait mettre ce texte en podcast, mais finalement j’ai décidé de le faire, tellement ce thème me semble toucher l’actualité de la place de la religion dans la culture ambiante de la société occidentale dans son expression hexagonale à la française.

Si en le faisant je prends un risque, c’est celui de vous ennuyer, voire décrocher, donc je me suis promis d’être le plus simple et le plus clair possible, ce qui cependant n’est pas toujours évident, tellement les pensées sont à l’état embryonnaire et il n’est pas toujours évident de savoir que la forme d’une crevette dans la phase du développement embryonnaire est une ébauche d’un corps humain, à moins de savoir que la gestation se fait dans le même corps, et le corps de la gestation de ma théologie est constituée de mon monde.

Mais, puisque ces podcasts sont aussi des essais en théologie, allons voir ce que sont l’art et la théologie dans la perspective de l’art de vivre qui comprend l’art comme expression artistique et la vie sur laquelle cette expression s’appuie et la modifie d’un côté, et la théologie cet autre art de parler de Dieu qui s’appuie aussi sur la vie qu’elle tente d’éclairer et de conduire, de l’autre.

Voici le développement.

Le documentaire présente comment une femme, Berthe Morisot, s’était imposée à la fin du XIX siècle comme peintre et acteur incontournable de la vie artistique de son époque. Le documentaire, à dessein dans la logique de son développement, présente l’art comme un moyen pour contester l’académisme précédent. Et qui, comme on le sait, à son tour sera “déboulonnée” par une autre nouveauté, qui elle-même deviendra académique…

C’est ainsi que va s’imposer l’impressionnisme comme un nouveau style de peinture contre le réalisme qui ne satisfaisait plus, poussant à chercher ailleurs l’expression de la vie que l’esprit humain est désireux d’exprimer.

Au fil de telles répétitions circulaires dues à une oscillation entre acceptation et contestation, une linéarité se dessine et montre la suite possible de sa trajectoire : toujours plus de liberté pour toujours plus d’amour.

En matière de peinture, à Paris et ailleurs en France, les artistes de la deuxième moitié du XIX siècle ont impressionné par le nouveau regard, plus flou, posé sur la réalité constatée, et ce pour échapper (enfin !) au réalisme sans charme ni énigme, alors que le charme et l’énigme décrits avec réalisme serait surtout le privilège des poètes qui ne se gêneront pas de décrire les sentiments en des termes poétiques élégamment clairs.

Réservé aux élites, ou minorités encadrées, ce réalisme avec charme et énigme n’a (encore) rien à voir avec le réalisme aux contours érotiques et contenus pornographiques crus, dont déjà l’accès aux images est “démocratisé” et plus s’il le faut, tout ce que l’économie de satisfaction met à disposition.

Et face à tout cela en réaction hier comme aujourd’hui, (toujours) quoi de plus naturel que de s’insurger, pas seulement pour défendre la morale chrétienne, mais également et surtout pour défendre les fondations (chrétiennes) de la société qui, ainsi exposées à la critique jusqu’à leur légitimité, en sont affectées.

Des mauvais perdants sont déjà identifiés, ils appartiennent à l’ancien monde régi par la religion catholique et ses principes dont la contestation de la part du monde moderne sous forme d’une déferlante, asphyxie toute respiration de la religion qui pourtant ne veut pas mourir.

Il reste alors à laisser le temps faire son œuvre, celui de parachever le travail de l’effritement total de l’édifice voué à disparaître à jamais, l’édifice qui pour le moment résiste mais bien lézardé car sapé dans ses fondations par une lutte en faveur de plus de liberté et plus d’amour.

Le travail de sape est une entreprise de longue haleine et son efficacité se mesure au degré de la fragilisation visible dans la perte du terrain dans le débat public qui agite la société, toute société.

Les bohémiens, comme catégorie sociale marginale pour ne pas dire insignifiante dans le passé, vont devenir le modèle d’un mode de vie nouveau, pas tant dans ses excès que d’autres époques en connaissent aussi un peu partout dans le monde, mais dans ce qu’ils représentent comme pouvoir d’intégrer dans la vie ordinaire du plus grand nombre, des éléments jusqu’alors considérés comme déviants et pour le moins inconvenants et qui désormais constituent des fondations d’une société nouvelle.

Il s’agit d’un paradigme nouveau dont les indices se trouvent par exemple dans l’observation des Allemands qui durant l’occupation trouvaient les Parisiennes charmantes sans être vulgaires ni nécessairement légères, dont ils n’avaient pas d’équivalent chez eux.

D’autres bohémiens, acrobates et saltimbanques d’un style nouveau, ainsi initiés vont continuer à élargir la brèche dans la structure sociale. La nouveauté, quitte à y insister, n’est pas dans la présence du phénomène, mais dans ses proportions et ce que cela véhicule en termes de contestation de la société établie pour accéder à plus de liberté et donc plus d’amour.

Aux yeux de la théologie (et pas seulement!), cette nouveauté n’en est donc pas vraiment une, il s’agit plutôt d’un style de vie plus ancien, qui gagne du terrain, qui se démocratise, car naguère il fut rarement autorisé, sauf dans les espaces publics, comme celle des maisons closes, ouvertes et officiellement autorisées pour essayer de contenir dans les structures existantes ce ‘plus de liberté pour plus d’amour’, chacun étant bien entendu capable de comprendre ces deux mots comme il l’entend.

Évidemment c’est un peu court (et c’est un euphémisme) de faire le rapprochement de façon aussi brutale entre ces deux réalités que sont les aspirations à plus de liberté et plus d’amour, d’un côté et les lieux de défouloirs, mais l’exploration du regard théologique sur l’évolution de la société ne peut pas omettre cette confusion qu’une analyse hâtive pourrait suggérer.

Sur cette vague de plus de liberté pour plus d’amour vont surfer des porteurs de projets de changements de société en profondeur pour signer la fin de l’oppression engendrée par le modèle patriarcal, version biblique (présent jusque dans les maisons closes, même si dirigées par des matrones d’âge respectable) va devenir la cible et l’objet de prédilection dans la lutte pour l’avènement d’un monde nouveau.

Cette évolution se voit aussi dans le débat actuel qui se déroule sur le terrain sémantique pour l’usage des termes jugés obsolètes, par exemple pour décrire la progéniture, (sibling en anglais semble s’en sortir mieux) sans pour autant avoir déjà trouvé un consensus de réception satisfaisant pour le plus grand nombre.

Après l’apparition de sororité, qu’elle n’était pas ma surprise de voir récemment une amie signer le message envoyé à plusieurs personnes se terminant par adelphiquement.

Les mots ne sont pas neutres et l’évolution de leur usage dessine la trajectoire de l’évolution de la société, on le sait, mais le fait de l’expérimenter interroge, parfois indispose, toujours met au défi de façon déconcertante parfois douloureuse la tranquillité des acquis.

C’est vrai pour l’art de vivre qui se nourrit de tels nouveaux styles qui convoquent l’art et la théologie. La séparation consommée entre l’art et la théologie qui, dans diverses segments (abandon de thématique religieuse dans le traitement artistique, abandon de la finalité morale dans les expressions artistiques, l’exploration des zones sombres de l’être humain sans référence à l’anthropologie biblique, la faiblesse de la théologie pour accéder au réel de l’être humain tel qu’il se découvre au moyens des sciences etc) aboutit au divorce contracté, avant de mettre la théologie dans les oubliettes de la désuétude et du non-lieu social, cependant au-delà des reproches mutuelles cette séparation n’arrête pas la vitalité de chacun.

Et les différentes forces s’agrègent dans l’un comme dans l’autre pour dire la cohérence interne désirée et la discordance avec l’autre pôle constatée.

La théorie du genre, allié plus ou moins commode du féminisme, car associée à la moitié de l’humanité à d’autres minorités du genre identifiées et répertoriées, les deux renforcées et puissamment soutenues par les wokismes qui cherchent à solder le passé par la purification de la mémoire, alimentent l’art dans le but d’améliorer l’art de vivre et procure de l’utilité de deux côtés, mais à la longue ceci rend déjà obsolète les revendications basées sur la distinction bipolaire, masculin féminin.

Les mouvements féministes divers et LGBT (et j’allais oublier le Q) avec le wokisme constituent actuellement des identifiants majeurs d’une telle humanité en marche.

En attendant la suite, parmi tant d’autres, Berthe Morisot ou Coco Chanel sont parmi les premières portes drapeaux d’une revendication visant à améliorer la société pour plus de liberté et pour plus d’amour toujours.

Aux dires de promoteurs de la nouveauté, le désir d’égalité des chances (plutôt qu’égalité à tout point de vue) pour la liberté dans l’amour suppose l’émancipation qui est cette forme de libération, une sorte de sortie de la terre d’esclavage sans jamais être sûr d’arriver au bout de la terre de liberté (et d’amour) pour la prendre en possession et en jouir pleinement.

Mais peu importe, en goûter un peu c’est déjà cela, puisque l’on ne peut plus le faire dans une relation stable, on va la chercher où l’on peut, pourvue que ce soit dans la liberté et dans l’amour, comme on les entend.

En quoi cela concerne la théologie qui a ses propres règles de l’art pour dire la propension de l’être humain à aimer librement ? S’insurger contre tous ces comportements “déviants” ne suffit pas, d’ailleurs depuis quand je m’autorise les guillemets ? Est-ce totalement librement ou sous la pression ambiante à laquelle je concède ce qui porte atteinte à la solidité de la foi chrétienne (homme femme il les créa), tout au moins telle que je l’avais reçue dans ma formation avant de la confronter avec la vie ?

Peut-on douter des bonnes bases d’une religion qui décrit invariablement (est-ce possible autrement), le relationnel dans la liberté d’aimer ? La théologie et le nouvel art de vivre parlent de la même chose, sans pour autant se rejoindre dans un consensus, voire dans une connivence que l’on désirerait presque confortable pour les deux, sinon tout au moins pour elle.

A contrario, jeter des anathèmes suffit-il pour exorciser le mal identifié dans ce nouvel art de vivre constaté et la peur qu’il génère ? La correction fraternelle dont Jésus préconise de bons effets, sans se faire illusion (Matthieu 18,15-20) ne semble plus à la mode, elle est condamnée à l’inefficacité avant même d’entamer la démarche.

Tout le mal du monde moderne vient du fait que l’on s’est éloigné de Dieu ; dans la pure tradition biblique, on entend le constater de la part de tous les prédicateurs qui réussissent à identifier facilement le problème et qui ont la solution.

Vouloir chercher à envisager la conversion de tous les mécréants de l’extérieur, à quoi il faudrait ajouter ceux de l’intérieur, hormis l’effet de l’annonce, fait peu d’effet sur les concernés, c’est une perte de temps, il vaut mieux se concentrer sur la pureté de la foi et des mœurs.

Noble et juste conviction qui soutient et justifie une telle approche, suffit-elle pour autant pour dire dans un monde actuel la foi et les mœurs ?

Depuis plusieurs générations déjà, est répondue la conviction du bonheur sans Dieu, devenant un phénomène de masse, alors que de Dieu malgré tout on peut supposer et que la foi doit tenir pour vrai, il y en a partout. C’est alors que la théologie intègre dans son discours cette question : où se cache-t-il ? Mais quelle théologie analytique et non seulement déclarative serait capable de débusquer la présence divine pour en rendre compte de façon complète ?

Dieu est-il caché dans le désir du paradis perdu, mais réactivé à partir de l’expérience purement humaine, identifié jusqu’à dans la volupté charnelle ?

Est-ce l’image de ces jardins suspendus que savoure l’imaginaire enchanté d’avoir trouvé le chemin du bonheur, jardins qui par leur emplacement symboliquement suspendent les lois qui régissent la vie avec ou sans amour.

Tous ces îlots de bonheur, ne sont-ils pas des bouts du jardin de paradis, ce que cherche à légitimer une vision individualiste, des bouts qui, aux dires des défenseurs de la place de Dieu dans la vie humaine et son environnement, se prennent hélas pour le jardin de paradis en miniature, alors que cette vision est totalement déconnectée de Dieu.

Cette déconnexion ne gêne nullement les promoteurs d’un nouvel art de vivre, qui trouvent dans chaque paradis en miniature l’expression d’un paradis en grand (les termes ne sont pas appropriés, mais suggestifs pour les adeptes post-chrétiens), celui qui recèle la totalité de ce qui est cherché et trouvé dans les cadres des conditions de l’existence humaine.

Cette totalité que l’on revendique dans le nouvel art de vivre, caractérisé par la liberté d’aimer comme on l’entend, est qualifiée par les contestataires d’une partie seulement et plutôt négligeable ; d’après eux, cette pars qui abusivement se prend pour pro toto, constituée des éléments présents pour enchanter, pour donner momentanément l’accès (est-ce un excès) au bonheur ne peut jamais remplir la totalité du réservoir de bonheur dont l’accomplissement n’est possible qu’en Dieu.

Qu’à ne cela tienne, répondent les promoteurs d’un monde nouveau, dieu lointain est rendu proche dans le bonheur ressenti, et cela nous suffit.

Le risque toujours réel de dire trop ou pas assez sur une telle confrontation est à prendre en compte, quitte à essayer de comprendre ce qui se cache derrière, de deux côtés.

La liberté étant toujours encadrée, la loi lui donne une orientation que la liberté n’accepte que difficilement. Et si l’amour échappe à la loi, est-ce encore de l’amour ?

De quelle loi et de quel amour parle-t-on ? Des deux réalités qui sont nées dans la même source, sinon au tragique d’une dictature qui se sert de la loi pour mater l’amour en ajouterait le dramatique des esprits déchirés qui voulant obéir à l’un serait constamment pris en flagrant délit d’infidélité à l’égard de l’autre.

Mais, la loi et l’amour ont une autonomie identitaire absolue tant et si bien que, quand bien même elles sont en effet en interaction, elles ne perdent rien de leur statut propre à aucun moment de leur existence. Parole d’un observateur qui cherche à comprendre et parfois risque de s’exprimer dans des constats.

L’autonomie des deux garantit une possible interaction, sinon c’est donc l’absorption de la loi par l’amour d’un côté et l’hégémonie de la loi sur l’amour de l’autre.

Ainsi soumise à une trajectoire qui la contient dans ses velléités d’élargir son champ d’action, la liberté se voit contenue par des bas de contention qui la préviennent du risque de phlébite émotionnelle et décisionnelle, et qui mettrait en danger toute la vie dont la liberté se fait pourtant le porte-drapeau ; la liberté va chercher à y échapper, quitte à se départir, se séparer de la trajectoire esquissée par l’art de vivre avec Dieu.

En prenant ainsi la tangente, y a-t-il encore quelque chose de divin dans cette course folle à l’autoréalisation, dont l’élan primaire s’enracine dans le droit à l’autodétermination des peuples, et par la suite surtout celle des individus, qui érigeant leurs lois propres qui les protègent et les guident dans le destin individuellement émietté, mais pourtant bien commun ?

L’apparition, comme par magie, du paradis momentanément reconquis dans le bonheur qui tout naturellement s’affranchit de toutes les limites, est-elle signée au moins d’une des mains de Dieu ?

Celle qui approuverait la liberté humaine ainsi exercée, comme si le paradis, même parcellaire mais certes bien réel, était extorqué à Dieu qui, en s’auto limitant (tout puissant qu’il est cela ne lui enlève rien à sa superbe, alors que l’homme pour garantir la sienne doit affirmer son autonomie) se contente donc d’en approuver les faits sans pourtant consentir aux effets, dont les résonances, souvent plutôt ou franchement nuisibles pour tous, par ce fait rappellent que le paradis est vraiment perdu; on ne le conquiert pas comme ça, et si oui, c’est seulement en partie, en y joignant un rappel du manque, dont la copie éveille le désir de l’original.

Et si dans la copie, il n’y avait pas que de la copie, mais qu’elle comportait les stigmates de l’original unique singulier personnel, ce à quoi Dieu consentirait dans sa puissance créatrice qu’il désire la voir se prolonger de la sorte !?

A son image et à sa ressemblance, mais pas en copie conforme, car pas pour imiter Dieu qui est tellement unique et donc inimitable, mais pour le suivre, Lui, l’invisible, présent dans les images qui prêtent à interprétation, tout comme ses traces dans la vie des humains.

La théologie, avant de pouvoir constater une présence bien cachée mais réelle du divin, soupçonne fortement le nouvel art (de vivre) de vouloir vivre sans elle, ce qui lui semble hautement regrettable pour l’avenir du couple qu’ils formaient naguère, certes un peu à l’image d’un couple qui s’était endormi dans une routine rendant leur vie commune insipide, mais fondé sur une “bonne” répartition entre ceux qui savent et ceux qui allaient apprendre, pas forcément pour savoir, car la connaissance pour être opérationnelle doit être totalement acquise et reçue par l’homme dans les profondeurs de son être, mais pour obéir et se taire.

Comme l’amour n’est jamais pour toujours, s’il n’est pas sublimé par quelque chose qui lui est naturellement (et étonnement) supérieur, il conduit le plus naturellement, mécaniquement à la séparation et le partage, si ce n’est pas celui des biens, tout au moins celui de la garde de la progéniture, dont les deux se réclament d’être tuteur, malgré tous les anesthésiants auto administrés, le partage reste toujours litigieux et douloureux.

L’art de vivre sans la théologie et ce qu’elle recouvre et vers quoi elle dirige l’attention et l’être se veut un art par où on accède à la vérité du paradis. Pour la théologie, l’art de vivre se veut surtout celui qui intègre le manque et la nostalgie de ce paradis perdu, mais qui est à conquérir (pas de panique, les moyens sont à disposition).

S’impose l’art de vivre sans Dieu (les sondages le prouvent), Dieu dont la présence est irrémédiablement perdue, car étant perdue la raison de son existence, celle de pouvoir se promener en présence de l’Eternel. Un paradis sans Dieu, est-ce encore un paradis ? L’existence même de paradis et son impact sur les humains lorsqu’ils se créent des opportunités pour en percevoir les contours est-elle remise en cause, car il meurt avec Dieu qui ne s’y promène plus ?

L’art de vivre le sait, toutes les productions artistiques ne sont pas forcément ni agréables ni séduisantes pour s’y installer, et la nostalgie du paradis perdu déteint parfois sur l’œuvre en communiquant jusqu’à la laideur de la souffrance : par exemple le cri de Munch qui effraie ou Pop Art d’Andy Warhol et de son jeune compagnon, qui truffé des messages n’a rien de beau, d’esthétique.

Mais en absence d’esthétisme qui puisse enchanter un esthète, ces œuvres sont chargées de messages (qui contrairement aux œuvres publicitaires coca cola etc de Warhol qui, eux sont attirants) qui contiennent avant tout la force destinée à la transformation de la société par l’art, pas en direct comme pour coca cola, sans nécessairement faire adhérer à l’art en tant que tel, mais aux messages qu’il véhicule.

Les clés confiées à Pierre pour gérer les affaires d’amour divin entre les humains à partir de son organisation appelée Église, ne sont-elles pas les deux clés de la double serrure. La première pour entrer dans l’antichambre et la seconde dans le paradis lui-même, double clé pour ouvrir deux portes l’une après l’autre, portes qui successivement donnent accès à l’espace marqué par la rencontre avec l’art de vivre par excellence.

Pour les protagonistes d’un nouvel art de vivre, qui dans leur fulgurance admettraient l’éventualité d’un amour divin, vivre un amour éternellement ou temporairement dans une durée longue devient quelque part secondaire, dans la mesure où ce qui est vécu dans le moment du bonheur peut se prolonger dans la mémoire des survivants où celle de la cour céleste qui veille sur la bonne mémoire de la louange de l’Éternel.

Est-ce encore du paradis même perdu, car dans cette perspective le nouvel art de vivre, même le plus avenant à l’égard de ce que traite et gère la théologie, la condamne à la perte de tout ce que la théologie véhicule ; la théologie qui se veut rassurante, surtout d’elle-même, dans cette séparation avec l’art (de vivre) elle va identifier la source de (tout) malheur pour l’humanité, y compris pour la théologie elle-même.

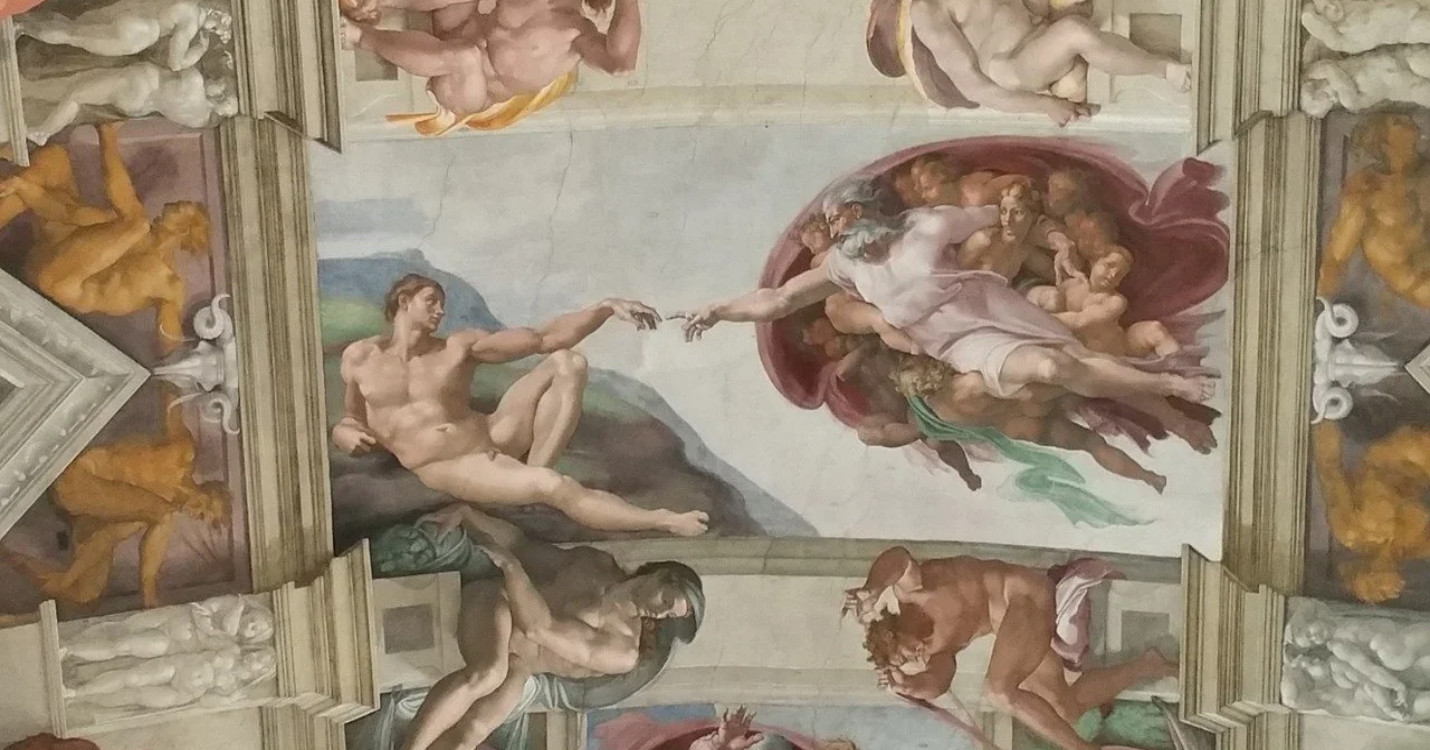

L’art de la théologie sans la théologie de l’art, c’est comme le corps sans l’âme, et l’incarnation centrale dans le christianisme interroge par cet art d’inachevé.

Un de mes confrères, qui pour oublier (un peu !) son expérience de Dachau, s’est mis à faire de la peinture. Lors d’une des visites dans sa chambre encombrée pour ne manquer de rien, un autre confrère hautement plus expert en la matière, lui lance “wuja” (on l’appelait oncle) tes tableaux ont des caractéristiques divines.

Très étonné, mais pas moins flatté sans soupçonner la farce du calembour, il pose la question, pourquoi ? Ils sont infinis (nieskończone), en polonais l’on peut comprendre infinis comme l’amour de Dieu l’est, mais aussi on peut le comprendre comme inachevés au sens d’un travail médiocre.

Je plaide donc en faveur d’un caractère inachevé de l’art de vivre et de sa valeur propre (y compris chez mon confrère), même sans théologie, sans l’Église, sans Dieu (aux dires de certains tous les trois sont déjà morts ou vont l’être bientôt, pourquoi donc se fatiguer à en tenir compte).

Même si le paradis aux dimensions parcellaires, certes n’est pas bien à l’image de l’espérance biblique, il y a cependant quelque chose de ce paradis-là.